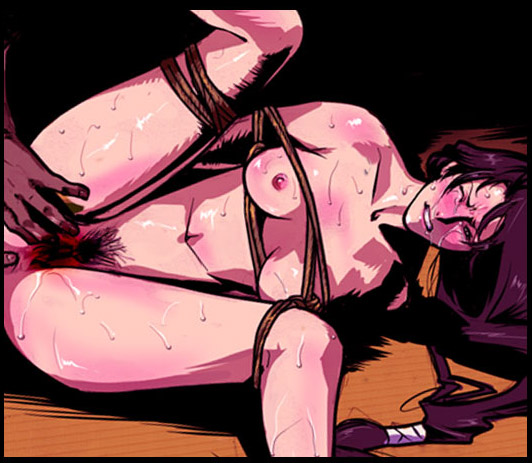

淫靡な笑いを口元に浮かべながら熊造は腰を据え直すようにして五本の指先を巧みに使い、遮二無二、責め立てた。これまでのつもる恨みを一気に晴らすかのように熊造も伝助も目を血走らせてむきになっている。

ああ、ああ、と浪路は緊縛された上半身を苦しげによじらせながら、熱っぽい喘ぎはますます荒々しくなる。

|

|

美麗な肉体は毒っぽい魅惑の花をぽっかり咲かせたように更に露わとなり、とりもちのような粘っこい収縮まで示すのだった。

「へへへ。嬉しいね。戸山家の若奥様はとうとう御気分をお出し遊ばしたぜ」

熊造は巧みに愛撫しながら酔い痴しれた気分になって伝助に声をかけた。

「さ、もうこうなりゃ遠慮する事はありませんよ。奥様、うんといい声を出して、たっぷりしたたらせておくんなさい」

伝助も、全身、揉み抜かれるような陶酔に浸り切りながらその感触を味わっていた。

今はもう、憎さも憎し熊造と伝助の責めを無抵抗に受け入れ、周囲を埋める浪人達の心に沁み入るようなすすり泣きの声を洩らしながら、切なげに身をよじらせつつ、熱い女の樹液をおびただしいばかりに噴き上げるようになった浪路

―― これが、門弟共と一緒に襲ってもつけ入る隙を見せなかった女剣客の姿か ―― と重四朗は信じられない思いになる。

おどろに乱れた黒髪を慄わせながら真っ赤に火照った柔媚な頬を右に左に揺さぶって、激しい涕泣を洩らすようになった浪路の全身からは、胎内の深い所から発する百合の花の香りにも似た甘い女の体臭と一緒に、揺らぐような女の色香さえ渦巻くようになったのだ。

「どうだ、熊造。このような美女をこのような方法で返り討ちにすることができて、さぞや嬉しかろう」

と、定次郎が声をかけると、熊造は浪路を愛撫する手は休めず、ニヤリと笑って見せる。

「嬉しいどころじゃありませんよ。正に天にも昇る気持ちでござんすね。中間時代から影すら踏む事の出来なかった戸山家の美しい若奥様にこのようなご奉仕をさせて頂けるなんて夢なら覚めねえでいてほしいと思いますよ」

と、熊造は興奮し切った口調でペラペラしゃべりまくるのだった。

「それにね、重四朗先生。こりゃ全くの驚き、桃の木でござんすが ―― 」

熊造は浪路のその部分が何百人、いや何千人に一人か二人の名器の持ち主であるらしいという事を昂ぶった口調で告げるのだ。

「ほう、それは真か」

「へえ、こちらもこの道にかけちゃ玄人でござんすから見立てに間違いはございませんよ」

実際、熊造は浪路の肉体が溶け始めてからその部分が一種の機能を自然に発揮し始めた事に気づいて驚いているのだ。

「ほう、一刀流の達人ともなれば、その部分まで非凡な技をお持ちか」

揶揄しながら重四朗は熊造の手で生々しく押し開かれたそれを見て再び音を立てて生唾を飲みこんだ。もはや、快楽源の堰が切れたよう浪路は熊造の小刻みに操る手管に煽られて、噴き上げるばかりになり、咆吼にも似た涕泣の声を洩らしているのだ。

|

|