|

|

|

|

| 【 私達の敗北 】 |

|

|

私とフルールはいつも、相棒として街を守ってきた。

妖精フルール。

小さな男の子の姿をした、少し生意気な男の子。

背中には、とても綺麗な羽が生えている。

その羽をくすぐると、フルールは顔を真っ赤にして怒る。たぶん、すごくくすぐったいのだ。

それは、私だけが知っている秘密。

そんな小さなものから、もっともっと大きなものまで、私たちは、たくさんの秘密を二人で分け合っていた。

私が、フルールからセイント戦士としての力をもらったことが、その中でも一番の秘密。

ケンカもたくさんしたけれど、私たちの心は、強い絆で結ばれている。

この街を襲う魔物や魔人。

その魔の手から、みんなを守る力をくれたのが、フルールだった。

どうして、私を選んだの?

そう訊いてみたことがあるけれど、フルールは照れたように話をごまかしてばかり。

いつか絶対に聞き出してやろうと、私はこっそり心に決めている。

_________________

私がいつものように学校から帰ると、もうすっかり暗い時間になっていた。

夏の間は、おばあちゃんの家に買い物を届けて帰ることになっているから、どうしても遅くなってしまう。そんな私を気づかって、フルールはその間にも、代わりに町をパトロールしてくれている。

生意気だけど、とても優しいフルールが、私は好きだ。

「ただいま。フルール、いないよね」

今夜も、部屋にフルールの姿はない。

フルールのことは心から信頼しているし、戦いでは何度も助けてもらったけれど、やっぱり相棒として、友達として、すごく心配だった。

今日は特に、なんだかイヤな予感がする。

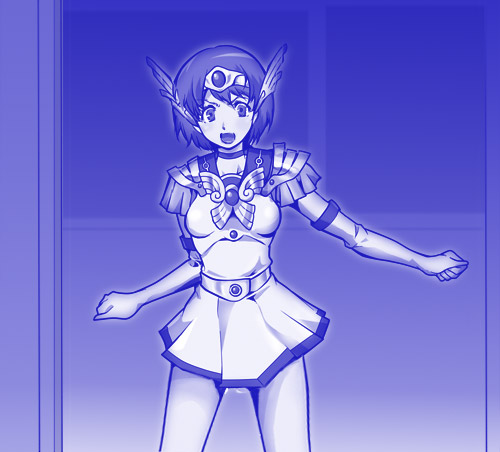

「セイント・オン!」

制服のまま部屋で変身すると、ブラウスが弾けて、聖なるコスチュームが私を包んだ。

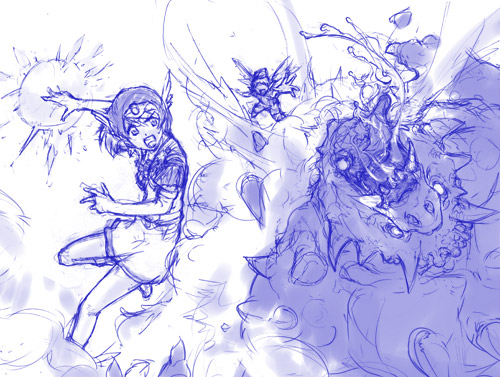

フルールのフェアリーパウダーが、部屋の窓から突然飛び込んできたのは、その時だった。

パウダーを使って、私たちは連絡を取り合っている。キラキラと輝いて、セイント戦士と妖精にしか読めない文字を宙に描いていくパウダー。

『ユキ!』

私の部屋一面に、フルールからのメッセージが浮かび上がった。

その内容に、ドクンと胸が震える。

『ユキ、大変なんだ。今すぐ学校へ来て』

それを見た私は、すぐにスカートをひるがえして、窓から夜の街へ飛び出していた。

フルールが、とても心配だったから。

ざわめく胸をぎゅっと抑えながら、私は、大切な相棒のことを想った。

※

コンクリート、瓦、色とりどりの屋根を走り抜け、飛び越えて、私は進む。

セイント戦士へと姿を変えた私の、青い髪がなびいて、スカートは風に舞う。

フルール、何があったの? お願い、無事でいて。

学校の教室はもう、闇のエナジーで満たされていた。

夜の校舎。真っ暗で、先生も生徒も、誰もいない。

呼び出されたのは、三年二組の教室。

そこは、私がいつも通っている、友達との思い出に満ちた大切な場所だった。

変身した姿で、一気に階段を駆け上がる。

フルールの気配を、小さく感じて、見上げながら。

フルールのエナジーは、一つの場所から動かない。

それに、この充満した強力な闇の力は、いったい……。

異様な、良くない予感が胸に広がって、私はとにかくフルールの所へ急いだ。

ドアをスライドさせると、夏休みで使われていない机や椅子の、乾いた匂いがむっと漂ってくる。

激しい闇のエナジー。

一番前の黒板に、ぼんやりと光る姿。妖精の男の子フルールが、手足を磔にされていた。

「フルール!」

「ユキ!来ちゃダメだ!」

嫌な予感が、確信に変わる。

やっぱり、フルールからのメッセージは、敵の罠だったのだ。

闇のエナジーで作ったフィールドへ、私を、セイント戦士をおびき寄せるための罠。

パトロール中だったフルールを誘拐して仕組むなんて。

なんて卑怯。

許せない気持ちで、いっぱいになった。

「セイント・ユキ! 逃げて!」

そう叫び続けるフルールに、私は優しく笑いかける。

心配なんてさせたくない。

「大丈夫だよ、フルール。こんなひどいことをした犯人なんてすぐにやっつけちゃうから、いっしょに帰ろう」

「ちがうんだ、ユキ、お願いだ、逃げて」

「どうしたの? フルール?」

その時、教室いっぱいに、大きな、低い笑い声が響きわたった。

周囲を睨んで、警戒する。

「誰?姿を現しなさい!」

私はしっかりと構えて、光のエナジーを手足に行き渡らせた。

武器に頼らない、純粋にエナジーと身体だけで戦うのが、私の、セイント・ユキのスタイル。

フルールを誘拐した卑怯な犯人。ぜったい、許さない。

ほんの何秒か。じっと、纏わりつくような沈黙があった。

夏の夜は蒸し暑くて、コスチュームの中に汗が沁みていく。

教室の中いっぱいに、高まる敵のエナジー。

来る。

走る緊張。

バリバリとほとばしる黒い閃光の中から現れたのは、全身に黒い鎧を纏った魔人だった。

危険で、邪悪なオーラが撒き散らされて、教室の窓が音を立てて揺れていく。

浮かび上がった暗黒の敵。

その顔は黒い仮面に覆われて、目元の、黄色い歪んだ瞳だけがギロリと光っている。すごく不気味な視線。

「ようこそ、我がフィールドへ。セイント・ユキ」

お腹の中まで響いてくるような、低くて太い声で魔人は言った。

「魔人! 今すぐフルールを放しなさい!」

「はっはっは」

重低音の笑い声に、身体の芯が震える。

「噂通り、気の強い女だなセイント・ユキ。どうだ、このロケーションはお気に召したかな?」

魔人は大げさに、その手を広げて私を見た。

「どういう、意味?」

嫌な予感がして、私は問う。

「はっはっは。貴様自身がよくわかっているはずだが? セイント・ユキ」

楽しむように、黄色の視線が私を射抜いていた。

このロケーション。

三年二組。

ぞっと、背筋が凍る。

まさか。うんん、そんなはずない。

魔人は私とフルールの間へ降り立ち、フルールの頭をそっと撫でるように触った。

「フルール!」

「ごめん、ユキ……」

「えっ?」

「ごめん……。この魔人は……僕のフェアリーエナジーを分析して、ユキの……セイント・ユキのことを暴いたんだ……」

フルールは震えながら、何度もごめんと呟いて、泣いていた。

そんな、まさか。

「はっはっは。御察しの通りだよセイント・ユキ。今夜、俺様は突き止めたのだ。真実を。セイント・ユキとは、誰なのかをな」

頭が、真っ白になった。

そんなはずない。そんな。フルールのフェアリーエナジーを解析するなんて。

それが簡単なことではないのだと、私はずっと前にフルールから教えてもらっていた。

エナジーについて教わった時のことだ。

愛のエナジーと、闇のエナジー。そして、妖精のエナジー。それぞれに、その持ち主の記憶や感情が宿っているけれど、それを他人が読むのはとても難しい。

そんなことを出来る魔人がいるなんて。

それに、そのためにはたくさんのエナジーをフルールが解放しなければならないはずだった。きっと、この魔人はフルールから無理やりエナジーを放出させたのだ。

なんて残酷で、なんて卑怯な作戦……。

許せない。

「ごめん、ユキ……」

「フルール!」

駆け寄ろうとする私へ向けて、魔人の指がすっと上がった。

昂まる闇の力。

その指から、突然、エナジーの針が撃ち出されて、私は慌てて跳び退いた。

稲妻のような、黒い残像が走る。

けれど、それは、私を狙った攻撃ではなかった。

じっと指を向けたまま、笑い声を響かせる魔人。

警戒しながら、私はその指の示す方向を振り向くと、その先にあるもの見る。

ドクンと、心臓が鳴った。

エナジーの針。その針が貫いているのは、コピー用紙に印刷して張り出されていた、一枚の名簿だった。

それはこのクラスの、委員会の割り振りを書いた名簿。

その中の、一つの名前を針が貫いている。

針で焼かれた、一行の文字。

『図書委員・女子、柊雪』

私の、名前だった。

※

あれから、一時間が経ったことを、教室の時計は告げていた。

汗の匂いが、教室に満ちはじめている。

「あぐ! うぐ!」

私のコスチュームにぶつかるたびに、バリバリと黒い火花を散らす暗黒の剣。それは聖なる光を飲み込もうとする、闇のエナジーで造られた魔人の武器。

罠のフィールドの中で悠々と振舞い、笑い声を上げる魔人。

その魔人の前でがっくりと膝をついた私は、まるで罪人のように両手を上げて、頭の後ろで組まされていた。

魔人の前でポーズをとるように、命じられたのだ。

膝をつけ。そして、両手を上げて組め。

全てを、人質にされて。

両親を。

友達を。

今まで関わった全ての人たちを暗黒の手中に収められて。

魔人は、この一時間で、執拗に私の背中を拷問していた。

「どうだ、セイント・ユキ」

「う! あうう!」

背中に走るダメージに、私は何度ものけぞり、痙攣させられた。

ガクガクと身体が強張り、震える。

くやしい……。

負けたく、ないよ。

「はっはっは! 闇に逆らいし愚かな咎人よ、思い知れ!」

「あうっ!」

「ユキ! ああ、やめろ! やるなら僕をやれ!」

涙に枯れたフルールの声。

大丈夫、私、負けないよフルール。

悲鳴なんて上げるものかと唇を噛んでいるけれど、それに気付いているかのように、魔人は攻撃の手を強めてきた。

「あう、う」

視界がぼやけて、私は口を開いたまま、さらに激しい痙攣を見せてしまう

くやしい。見られたくない。

時々ふっと、意識が遠のく。

イヤだ。ダメ。負けるもんか。こんな、卑劣な罠に。

「抵抗ができないというのはどんな気分だ? セイント。今や貴様の友人、肉親、全てのリストが我が手中にあるのだ」

視界のピントが合うと、薄ら笑いを浮かべた眼が、じっと私を見下ろしていた。

「少しでも妙な素ぶりを見せてみろ、お前は後悔することになる」

「卑怯者……」

「はっはっは。卑怯? これは戦略というものだ」

魔人が、嘲るように体を揺らして言う。

「愛の戦士セイント・ユキ! さぞ愛する者も多かろう」

言葉の合間に、激しく、振り下ろされる剣。

「あう! あぐっ!」

「守りたい者も多かろう。セイント・ユキ」

魔人の声が、笑いで上ずる。

「ん? どうだ」

後ろに立った魔人は私の頬をぐっと掴み、無理やりに持ち上げると、フルールに見せつけてさらに笑った。

フルールが叫ぶ。

「ユキ、ごめん、ごめんね、僕のせいで、ああユキ!」

涙を流すフルールに向けて、私は、なんとか必死で微笑んで見せた。

「……フルール。大丈夫。私は、大丈夫だから」

「はっはっは。惨めだなセイント。そして妖精フルール」

それから魔人は何度も何度も、私の背中へ、その剣を全力で振り下ろした。

「どうした、抵抗してみろセイント。ただし少しでも動けば、貴様の愛する者たちを魔物に襲わせてやる」

「お願い……、私はどうなってもいい……。みんなに攻撃するのだけは、やめて……」

「はっはっは。強気なセイントが懇願したぞ」

これが、正体を知られるということなの……?

私に関わった人たちみんなが、ターゲットにされてしまう……。

背中への激痛よりも、大切な人たちを傷つけられることの方が、辛くてたまらなかった。

守りたい。

友達を。

お父さんやお母さん。

家族を。

フルールを。

街のみんなを。

だからこそ、セイントになって、戦ってきたのに。

みんなが、大切だった。

愛してた。

「あううううっ」

「はっはっは。やめて、だと?」

魔人の低い声が歪む。

「何匹もの魔物を殺しておいて、正体を知られた途端にその樣か。愚かな小娘め。自分の罪を思い知るがいい。貴様もまた、卑劣な、暴力の化身なのだ!」

激しく打ちつけられる剣。

傷ついた身体に、言葉が塗り込められていくような感覚。

心が、ぎゅっと締め付けられていた。

「そんな、私……、私は……」

自分もまた、暴力の化身。その言葉が、胸を斬りつけてくる。

「ユキ」

フルールの声が聞こえた。

「そんなことない! ユキは、誰よりも優しいんだ。本当は暴力なんかふるいたくない人なんだ。それが、僕のせいで戦って、傷ついて。それなのに……。ユキ……本当に、ごめん、ごめんね。ユキは暴力の化身なんかじゃない。ぜんぶ僕のせいだ」

フルール……。

フルールのせいなんかじゃないって、言ってあげたかった。なのに、声が出ない。

魔人の言葉が、何度も胸に突き刺さる。

私も、魔物と同じ……。

本当は、魔物とも解り合えたらって、いつも思ってきた。でも、そのために、私は何をしただろう。

結局何も出来なかった。

戦うことで、解決してきた。

暴力の、化身。

心が乱れて、聖なるエナジーが、刹那、薄まってしまった……。

それは、明確な隙になり、そして。

ザクリと音がした。視界が、霞む。

おなかが、すごく、熱い。

見下ろすと、心臓の鼓動が早まる。

後ろから、私のおなかに黒いエナジーが刺しこまれていた。剣の形のエナジーが、突き出す。

「あう、あ、かはっ……」

「そんな、ユキ! うあああやめろ魔人! ああユキーーーーー!」

のけぞる私。

それは、暗黒の魔人だけが使えるエナジーの技。

『絶望』を直接相手に打ち込む、ダークスティング。

「はっはっは。この強気な女の腹から突き出た我がエナジーを見ろ、妖精」

「あ、あ、フルール」

手を伸ばすと、フルールに触れられそうだった。でも、それは錯覚。

私たちの距離は、遠くて。

「ユキ! ユキーー!」

ニッコリと、私は笑う。泣かないでフルール。お願い。

「だいすき、だよ、フルール」

「やめろーー!」

フルールの前で私は、おなかの剣を、さらに押し込まれてしまった。

「あ、かは!」

「はっはっは!絶望しろ!聖なる者たち!」

「ユキーーーーー!」

※

夜が深まって、学校は闇に包まれていた。けれど、魔物によって作り出されたエナジーのフィールドは、教室の中をぼんやりと紫の灯りで浮かび上がらせている。

暗い絶望をおなかに刺し込まれてから、私は長い時間、気絶していた。

夢を、見た気がする。

心をじっとりと締め付けるような、悪夢。

灼け爛れた街を歩きながら、幼い私が泣き叫んでいた。

たくさんの人が地面に倒れていて、みんな、服を剥ぎ取られて苦しんで、転げ回って。

友達も、両親も、フルールも、みんな、裸にされて。幼い私だけが、ぶかぶかのセイントのコスチュームを着て泣いている。

セイントの力は持っているのに、幼くて、何もできなくて。

みんなを助けようと泣きながら走り出すと、大きすぎるコスチュームが、肩から地面へ脱げ落ちていった…………。

※

「ユキ! 気がついた? ユキ!」

「う、ん、フルー、ル?」

目を開けても、頭がぼんやりとして重たい。

私の身体は、立った姿勢で床から浮き上がっていた。

身体が動かない。

ピンと上に伸ばした両腕と肩が、張りつめたように痛む。

私は、両手をまっすぐに上げさせられていた。

汗でコスチュームが肌に張りついて、息苦しい。

上を向くと、自分の腕と、手首に巻きつけられた紫のロープが天井へ伸びているのが分かった。

私は、両手を拘束され、吊るし上げられていたのだ。

もがいても、きつく縛られた両手を解くことができない。焦りが胸に広がっていく。どんなに頑張っても、ゆさゆさと、スカートの揺れる音がするだけ。それどころか、手首の魔具が、余計にきつく巻きついているようだ。

視線を下ろすと、黒板には今も、フルールが磔にされていた。心配そうなフルールの顔。私は、どうにか微笑もうとしたけれど、痛みに呻いてしまった。

「ユキ、しっかり。大丈夫?」

「う、ん」

「お目覚めかな?」

ぞくりと響く声。

背の高い魔人と、吊るされた私の目線が、今は同じ高さにあった。魔人はすぐ隣に立って、私を見つめている。

「どういう……つもり。今すぐ……ほどいて」

「はっはっは。失神しているうちに自分の立場を忘れてしまったようだな」

魔人はそう言って黒板へ手を向けると、突然、フルールへ向けて真っ黒な電撃を放った。

「うあああああ!」

痙攣するフルール。

「フルール! お願いやめて!」

私が身体を揺らして叫ぶと、魔人は意地悪く目を笑みに歪ませながら稲妻を止めた。

「身分を思い出してくれたかな? セイント・ユキ」

そう言うと魔人は長い指を差し出して、じっとりと私のおなかを縦になぞった。

ゾッと、私は驚きと不快感に顔を歪める。

指が触れたのは、私のおなかの素肌だったのだ。

コスチュームのおなかの部分が、失われてしまっていた。

そんな。セイントのコスチュームは、簡単には破壊できない聖なる衣。

それが焼き消されてしまうなんて……。ダークスティングの持つ闇のエナジーの凄まじさに、じわりと汗が溢れていく。

「寝ている間に、随分とうわ言を言っていたぞ」

魔人は私のおへそを指でいじりながら、ニタニタと言葉を続けてきた。

おへその汗が、音を立てる。

「あ、う」

「『お父さん、お母さん、みんな、フルール』何度も呟いておったわ。そんな大切な者達を、危険に晒したくなければ、態度に気をつけることだ」

くやしさに唇を噛む。けれど、みんなを人質に取られて、私はもう、なすすべがなかった。

だけど、諦めるわけにはいかない。

反撃のチャンスは、きっと、きっとある。

「はっはっは、いいぞ、良い目だ。まだ諦めておらぬのか。いたぶりがいのある良い顔をしている」

私は魔人を睨みながら、なんとか打開する方法を見つけようと考え続けていた。

この拘束を解き、フルールを助け、今日ここでこの魔人を倒す方法を見つけなくちゃ。正体を知られてしまった以上、絶対にここで、決着をつけなければ。

決着。そう考えた時、気絶する前に魔人に言われた言葉が頭をよぎった。

貴様もまた、暴力の化身なのだ。

闇のエナジーで刺されたおなかが、ズキッと痛む。

絶望を押し込まれたおなか。

傷はないけれど、心にはまだ、はっきりと動揺が残っている。

みんなを守るために、正体を隠して戦ってきた。

でもそれって、とても卑怯で、自分勝手なことなのではないか。

暴力で相手を支配しようとする、魔物と、同じなのではないか。

不意に、反撃を諦めそうになった。

戦うことが、とても、怖くて。

戦う自分が、恐ろしいものに思える。

こんな気持ちを、どうして、もっと早く抱かなかったんだろう。

もっと、きちんと、考えて努力するべきだったのだ。

もっと、相手と解り合う方法を、きちんと探して……。

「ユキ!」

フルールの声にはっと顔を上げると、暗黒の剣が振り下ろされていた。

「あうううううっ!」

袈裟斬りにされて、肩から胸、脇腹へと暗い絶望が、灼けるように広がる。

「どうだ。苦しかろう。普通の人間ならば、この一撃で精神を破壊することが出来るのだが、さすがセイント。持ちこたえておるわ。だが」

二撃、三撃と斬りつけられて、私は痙攣しながら叫んだ。

さっきまで見ていた悪夢の続きが目に浮かんでくる。

負けたくない。でも、このままではあの悪夢の中へ堕とされてしまう。

今まで戦ったたくさんの魔物の顔が、すぐ側にあるような気がした。

どの顔も、「よくも、よくも」と恨みを吐いて。

笑っている。

私の後悔と苦しみを見て、笑っている。

ああ、私、なんていう罪を犯したのだろう。

暴力の、報い。

頭を振り、吊るされた身体を震わせると、涙が落ちていた。

「ユキ! しっかり! 負けちゃダメだ!」

フルール。

私は、もう一度顔を上げる。

はっと、今、現実の光景が目に飛び込んでくる。

フルール。

そうだ。

今はせめて、フルールを助けなきゃ。

それがたとえ自分勝手な罪だとしても。

いつか必ず、償わなければいけないとしても。

こんなところで、負けるわけにはいかないんだ。

せめて、フルールを、自由に。

叫び続けるフルールに向けて、私は決意を込めた目で微笑んだ。

「ユ…キ…?」

フルールが、不安げに、そして私の心を察するように見つめ返してくる。

愛こそが、セイントのエナジー。

今、その全てを全開にして解き放てば、この魔人を倒し、フルールを助けることができるかもしれない。

再び、今度は背中に向けて、魔人の剣が振り下ろされた。

「あうううっ!」

刷り込まれていく絶望の中で、私は希望のエナジーを練り上げていく。

抵抗のそぶりを見せずに、使える技が一つだけある。

吊るし上げられたこの姿でも、放つことが出来る技。

目の前に広がりそうになる悪夢の幻影を、聖なる愛で振り払いながら想った。

みんなが、大好き。

愛してる。

守りたい。

魔人を、しっかりと睨みながら。

「ほう、気を失わんか。強情な娘だ」

お父さん。

お母さん。

学校のみんな。

フルール。

大好きだよ。

あったかいエナジーが、おなかの真ん中に強く満ち溢れていく。

「ならば、今一度ダークスティングで貴様の無様な気絶を引き出してやろう」

くる。

私はおなかに収束させたエナジーを、そっと目を閉じて一気に高めた。

「ユキ! 何をするつもり!」

「喰らえセイント」

ズシャリと響く音。今度は前から、闇のエナジーをおなかへと突き立てられてしまった。

「あっ、ぐぅ!」

ダメージに上を向きながらも、私は、このチャンスを逃すまいと意識をおなかに集中させて、高める。

「な、なんだ。これは」

キィィンとエナジーが集束する音が響く。

魔人の握る剣が突然、眩い光に変わり始めた。

「ま、まさか」フルールが声を上げる。「ダメだ! ユキ! その技を使ったら、ユキの大切なエナジーが!」

「な、何だ、これは、一体!」

動揺している魔人とフルールの前で、私はにっこりと笑った。

「大丈夫。私のことは気にしないでフルール。ぜったい助けるって、言ったでしょ?」

「ユキ、ダメーーー!」

「セイント・ファイナルエナジー!」

魔人の剣は今、私のおなかに突き刺さったまま、光のエナジーに塗り替えられていった。

手を離そうと魔人は慌てるけれど、その手は、剣を握った形のまま動かない。

「おおおおお!」

叫ぶ魔人のその腕が、光の粒子になっていく。

「馬鹿な! こんなことが!」

「私は、自分のしてきたことが、罪だって気付かされた。あなたのおかげで。だけどあなたを許すことはできない! 私もあなたも、滅びるのよ!」

「おのれえええええ!」

「ユキーーーーーー!」

光がはじけて、教室はまばゆく照らし出された。

影が払われ、そして、フルールの拘束が解けていく。

音のない時間。

真っ白な、暖かい光。

愛のエナジーの、最大放出。

けれどそれを攻撃に使ってしまうのは禁忌。もし使えば、自分自身もエナジーで激しいダメージを受けることになる。

光がそっと弱まって消えると、そこに、魔人の姿はもうなかった。

闇は、消えたのだ。

私は、焦げ付いた魔道具に手首を縛られたまま、ボロボロの姿で、両手を上げ、全身をダメージに焼かれていた。

「ユキ! ユキ!」

ほっぺに、フルールの小さな手の平を感じる。

よかった。自由に、なれたんだね。

微笑もうとするけれど、痛みに声を上げてしまう。

「あ、うっ」

「なんて無茶をするんだユキ。セイント・ファイナルエナジーで受けたダメージは、僕の力で回復してあげられない。ああどうしよう。ユキ、ユキ、お願いだ、しっかり」

いいの。フルール。気にしないで。

あの魔人から、フルールを守れて、よかった……。

ぐったりとした私に、必死で回復の魔法をかけてくれるフルール。でも、痛みは消えない。

「ユキ! ああユキ! すぐ妖精界へ行って、精霊王さまに回復してもらおう」

天井へ向けて飛び上がり、私の両手をまとめる魔道具を外そうとするフルール。

「くそぉ! セイント・ファイナルエナジーでもちぎれないなんて、なんて強い闇の道具なんだ」

その間にも、青い花びらのように、私のコスチュームは焼け焦げて散り始めていた。

コスチュームの消滅は、聖なるエナジーの消滅も意味する。

私がセイント・ユキに変身していられる時間は、セイント・ファイナルフラッシュによって、もうほとんど残っていなかった。

「でも、よかっ、た」

私は、微笑む。

「フルールを、助けて、あげられて」

「しっかり! ユキ! 精霊王さまの所へ行けばすぐ元どおりだよ。まだユキの心には聖なるエナジーが残ってる。ファイナルエナジーを使ったのにまだ変身が解けないなんて、ユキのエナジーはやっぱりすごいよ」

「あり、がと。フルールが、鍛えてくれたおかげだよ。あう、うう。」

身体から力が抜けて、燃えるように熱い。

セイント・ファイナルエナジーの、代償。

「ユキ、しっかり、しっかりして」

そう声をかけ続けていてくれたフルールの声。

だけどそれが、突然、とだえた。

「あ、あ……」

フルールの、震えた息。

「そんな、ウソだ」

私の背後を見つめたまま、フルールは目を見開いていた。

「どう、したの? フルー、ル……?」

ザンッ。

鈍い音が教室に響いて、私の、身体が揺れる。

「……えっ?」

おなかを見下ろすと、コスチュームが焼け落ちて裸になったおへそから、暗黒のエナジーが突き出していた。

「え、あ、そんな、私……」

「ああーーー! ユキぃーーーーーーー!」

フルールが叫びながら私の背後へ飛び込んでいく。

「やめろ! ユキはもう! ああやめろーーー!」

バチンと音がして、教室の床にフルールが叩きつけられた。

「フルー、ル」

そして、私のおへそから、暗黒のエナジーが引き抜かれる。

「かはっ」

私は、精神を切り刻まれたダメージに目を見張った。

「恐ろしい奴だ、セイント・ユキ」

背後から、ゆっくりと、暗黒の魔人が歩み出た。

「そん…なっ」

聖なるエナジーが尽きかけた身体に刻まれる暗黒の絶望は、今までとは比べ物にならないものだった。引き抜かれた後も、おなかから、命のエナジーがずたずたに灼かれていく。

「あ、かは、あう」

「危うく消滅するところだ。まさかダークエナジーのフィールド内であれほどの光を放つとはな」

魔人は、鎧が砕け、所々からその黒い肉体が露出してグロテスクな姿になっていた。仮面は割れ、その獣のような顔が剥き出しになっている。

だけど、確かに生きていた。

セイント・ファイナルエナジーでさえ、倒すことができなかったのだ。

「さぁ、代償を払ってもらうぞセイント・ユキ。まずは貴様を、ズタズタにしてやる」

「あう! う! あああああ!」

剥き出しになったおなかに、魔人のエナジーが次々に撃ち込まれた。

爆音が響いて、振動する校舎。

ダメージで、視界が赤く霞んでいく。

「あ、かは、あ。」

がっくりとうなだれる私。

両手を上げ、灼けて失われつつあるコスチュームを纏った私に、成す術はもう、なかった。

フルールは、冷たい床で気を失っている。

「どうだ! 圧倒的な絶望の力に恐怖しろセイント。貴様が死んだら、その後で貴様の愛する者たちも葬ってやる」

「やめ、て、みんなには、関係、ない……」

「ほう」

魔人は意地悪く笑い、それから足音を響かせてフルールへと近づいていく。

「ならば、この妖精はどうだ? 光と闇の戦いに、関係がないとは言わせんぞ」

「や、やめて!」

「妖精のために命乞いをしろ、セイント」

「お願い、私はどうなってもいい。フルールに、ひどいことをしないで……」

「まだ足りんな」

笑う魔人につまみ上げられながら、フルールがうっすらと意識を取り戻した。

「ユ、キ」

「フルール」

フルールはぐったりとしながら、魔人を見上げて動こうとする。

「ユ、ユキはもう、エナジーが消えかけてるんだ。もう、やめろ。僕はどうなってもいいから、ユキだけは」

「はっはっは。美しいな。これが貴様らの言う愛か、なんとくだらん」

かばい合う私たちを向き合わせて、魔人は大声で笑った。

「そんなに愛し合っているのなら、殺す前にお前たちを楽しませてやろうではないか。まずは、こうしてやろう」

魔人は意地悪くそう言うと、両手を上げて吊るされた私の顔に、フルールの顔を持って近づけてきた。

「な、何をする気だ魔人、ぼくらの絆は、何をされたって不滅だ」

「そうよ、何をされたって私たちは、えっ、あっ、んっ!」

次の瞬間、ずっと相棒としていっしょに頑張ってきた私たちは、魔人によって、口と口をつけ合わされていた。

妖精フルールと、セイント・ユキの、キス。

「んん!」

「んんん!」

首を振ろうとしても、押し付けてくる。

魔人の笑いが、高らかに響いた。

「はっはっは! 歴史的瞬間だな! 妖精とセイントが、敵の前で口吸いとは!」

「ん! ユキ、ごめん。ん!」

「フルール、いいの。フルールの、せいじゃない。ん! 魔人、許さない!」

強い口調で抗うけれど、私たちは、完全に魔人におもちゃにされていた。大切なキスと絆を汚されて、いっしょに叫ぶ。

「やめろーーー!」

「はっはっは。いいか、我が名はゼード。妖精とセイントを手中にした者の名だ。はっはっは」

私の唇に押し付けられたフルールの小さな唇を、ゼードと名乗ったこの魔人は擦るように動かしていた。

それを見ながら、ゼードは黄色い瞳を歪ませて笑う。

「んん、ちゅ、く」

私たちは唇を固くするけれど、無理やりに押し付けられ、少しずつ漏れてしまう水分を止めることができない。

フルールの口の中の水分と、私の口の中の水分とが、唇という表層でそっと混ざり合う。

ゼードは満足そうにフルールを引き離し、空中にきつく磔にした。

「はぁ、はぁ……あぁ、フルール!」

せっかく助けてあげられたと思ったのに。

私たちは、瞳を、悔しさと、キスのショックで潤ませた。

「どうだ、聖なる者達よ。愛するものの口は甘かったか?」

フルールに見せるようにしながら、ゼードは指で私の唇をねぶるように触ってくる。

「やっ、触らないで」

「やめろ! ユキに、触るな!」

だけど、私が顔をどんなに背けても、執拗に指が追いかけてきて、振り切れない。

私の唇は、ゼードの指で蹂躙されてしまっていた。

「ん、ん、やめ、なさい、ゼード」

そして、ゼードは私の頬を片手で掴むように持ち、ぐいと正面のフルールへ向かせると、言った。

「さぁ妖精フルールよ。お前たちの絆とやらについて、色々と詳しく聞かせてもらおう」

「な、なにっ」

ゼードを睨むフルール。

「この娘をセイントに選んだ理由は?」

ドクンと、私の鼓動が、大きく波打つ。

いつか、フルールに訊きたかったこと。

ニタニタと笑いながら、ゼードは手にエナジーを込め、私に放とうとしながらフルールへ問いかけた。

「答えなければ撃つ」

「や、やめろ!」

フルールは叫ぶ。

今、フルールは初めて話そうとしている。

ああ。こんな風に、聞きたくないよ。

「うう。理由は……」

フルールはうつむきながら、震える声で話し始めた。

「ユキが、とても優しくて、ステキな女の子だったからだ。僕は、セイントにふさわしい女の子を探すために、この街の学校の人たちを観察していた……」

「それで、この娘を見つけたというわけだな?」

「そう…、だ…。友達思いで、みんなに、とても優しくしているのを何度も空から見てた。本を読んでいる横顔はおとなしそうだけど、なんだか、イメージとはちがう、意思の強さがいつも漂っていて……セイントは、この人しかいないって思った」

「それだけか?」

ゼードの声にこもった、とても残酷な響き。

「俺様は、お前のフェアリーエナジーを解析したのだぞ。全てわかっているのだ。言え。まだ理由があるだろう」

「そんな」

フルールは震えていた。

「言わぬなら、この女を撃つ」

「待ってくれ。わかった。言う……。僕は、僕は……、ユキに、恋したんだ……」

フルール……。私は、胸がいっぱいになった。

今すぐ駆け寄りたい。

ありがとうって言いたい。

だけど、泣きながらうつむくフルールの前で、私は吊るされていた。

「そうか。そんな愛する娘の、こんな姿は見たことがあるかな? 妖精フルール」

「え?」

ゼードの言葉に、フルールが顔を上げる。

次の瞬間、ゼードは私の身体に向けて、その長い、爪の生えた手を伸ばしていた。

暗い教室。黒い、霞のような明かり。

その真ん中で、聖なる布が、引き裂かれる音が轟いた。そして。

「あ、ユキ、そん、な!」

「あ、フルー、ル! 見ないで!」

フルールの目の前で、私は、灼けて朽ちかけていたコスチューム剥ぎ取られていた。

ゼードの手によって、私は……。

「いやっ!」

「友に優しく、意思の強さが漂う女か。たしかに、セイントにはふさわしい。なぁ、セイント・ユキ。どうした。前を向け。ん?」

私の胸は、今、くやしさに包まれながら、剥き出しになってしまった。

上半身の全てが、裸だった。

汗の、匂いがする。

自分の、汗の匂い。

イヤだ。こんなの。

大好きなフルールの前で、こんなの。

「妖精フルール。どうした。見てやらぬか。貴様の愛するセイントを」

私たちは、震えていた。

悔しさで、心臓が、ドクンドクンと鳴り続けている。

両手を上げて吊るされた私を、フルールは見ないようにしてくれていた。

だけど……せめて、見られるのなら、フルールが良かった。今、手を上げて吊るされた私のことを見ているのは、ゼード。

私の服を剥ぎ取った、卑劣な魔人。

「見ないで。」

唇を噛みながら、喉の奥で声をしぼり出す。震えて、消えてしまいそうな声。

それが、今の私の限界。

「何故見られたくない? はずかしいのかな? セイント・ユキ」

じーっと黄色い目で、私の胸に視線を注ぐゼード。

悔しくて、涙が出そうだった。でも、ぜったい泣かない。泣くもんか。

「色素が薄いようだな、セイント・ユキ。これほどまでに初心とは」

ドクンと、胸が跳ねる。私は慌てて顔を背けて、耐えた。

「どれ」

爪が胸にすべる。

不快な感覚が、胸から全身へ波のように広がって、鳥肌が立っていく。

私は顔を背けながらも、なんとか横目でゼードを睨みつづけた。

屈するもんか。

負けるもんか。

「そう怖い顔をするな。いや、ああ、なるほど。妖精フルールが惚れた横顔というのはそれのことかな?」

ニタニタと笑みを広げるゼード。フルールは、顔を背けて悔しそうに震えている。

フルール。

フルールが好きって言ってくれたこと、うれしいって、二人きりになった時に伝えたい。

だから、ぜったい、負けない。

「男の前で裸になったのは初めてか? セイント・ユキ」

屈辱的な質問。

ゼードは私を辱めることで、私とフルールの心を傷つけようとしている。

そんな手に、乗るもんか。

私は答えずに口をぎゅっと結び、両手を縛る縄を千切りたくて、力を入れ続けた。

「初心だが、思っていたよりも妖艶な胸をしているな。魔界の情婦には遠く及ばんが、セイントにしては悪くない」

クックと、喉の奥で笑うゼード。

「どうだ妖精フルール。妖精の女と比べてもなかなかのものだろう」

下品な笑いを浴びせられて、フルールは、じっと顔を下げたままでいる。

「この身体にも惚れたのかな? 妖精フルール」

「あなたは、最低よ」

私は吐き捨てるように、心からの軽蔑を込めてゼードへそう言った。

その瞬間、私は、焼けるような痛みに全身を焼かれて悲鳴を上げていた。

「ああああ!」

真っ黒な電撃が、放たれていたのだ。

「ユキ!」

顔を上げるフルール。

「あ! あ!」

私は電撃で言葉を封じられて、がくがくと身体が跳ねてしまう。汗が、飛びちった。

ダメ、フルール。見ないで。

こんなところを見たら、フルールが、罪悪感を持ってしまう。

私、負けないよって、言いたいのに。

大丈夫だよって、伝えたいのに。

「言葉に気をつけろと言ったはずだセイント」

「うっうっ」

「やめろ! 攻撃するなら僕にしてくれ!」

ゼードが手を下ろすと、私はうなだれた。大きなダメージで、身体に力が入らない。

「はぁ、はぁ、はぁ」

「ユキ、しっかり」

「ようやく顔を上げたな、妖精フルール」

フルールに向けて手を上げたゼードの指から、黒いリングのようなものが飛び出して、フルールの頭がしっかりと固定されてしまった。これではもう、フルールは、俯くことができない。

「よく見ろフルール。愛した女の裸を、お前に与えてやる」

「や、やめろ!」

両手を上げて動けない私のおへそに、魔人は指を当てた。そのまま、ゆっくりとその指を下へ下ろしていく。青いスカートのその指をかけると、ゼードは……。

「見ろ。」

「いや、やめて」

こんなことになってしまうなら、フルール、あなただけに、見せたかった。せめて、自分で。

「やめろ! ゼード!」

スカートの中の下着すらもまとめて、ゼードは指で引き摺り下ろした。

暗黒のエナジーが支配した教室に現れる、私の、大切な……。

「はっはっは。セイント・ユキの陰毛だ! 見ろ!」

「ああユキ! ゼードだめだーーー!」

「ゼード! ああ! きゃあああ」

「どうだ! セイント・ユキを、裸にしてやったぞ!」

※

闇の教室に漂う香りは、私の、身体の匂いだった。

いつも使っているボディーソープと、ほんのりと混ざる汗の生々しさ。

私は、この大切な思い出の場所で、裸のまま吊るし上げられている。

もう、ダメだった。

エナジーは、もう、残されていない。

これから、セイントとしての、さいごの数分がやってくる。

髪の色は、もうすぐ、青から黒へと変わるだろう。

フルール。

今、フルールは、私の隣に移動させられて、同じポーズにさせられていた。

私たちは、二人並んで、ゼードに鑑賞されているのだ。

フルールの服も、闇のエナジーに焼かれて、灰になった。

裸の、私たち。

闇の魔人はそっと歩み寄り、フルールの足の間にある、大切なものを指で触った。

そして、もう片方の手で、私の足の間にある、大切な割れ目へと指を押し当てた。

ああ、そうか。

私は気がつく。

この魔人は、完全に勝とうとしているんだ。

私のエナジーが尽きて変身が解除されるのを、自然の時の中で待とうとはしていない。

魔人は、それを、自分の手で行いたいのだ。

吊るされたまま、私たちは、心を無にしようとした。

でも。

手遅れだった。

月のない暗黒の夜。

みんなと過ごした思い出の教室の中に、一人のセイントと、一人の妖精の声が響いた。

愛し合っている二人だった。

声に混じって響いたのは、生々しい、体液のかき回される水音。

闇の魔人ゼードよって、今、それはもたらされた。

セイント・ユキと妖精フルールの、大切なエナジー。

私たちのエナジーの大放出が、強制執行されてしまったのだった。

【 終 】

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|